Les silencieuses

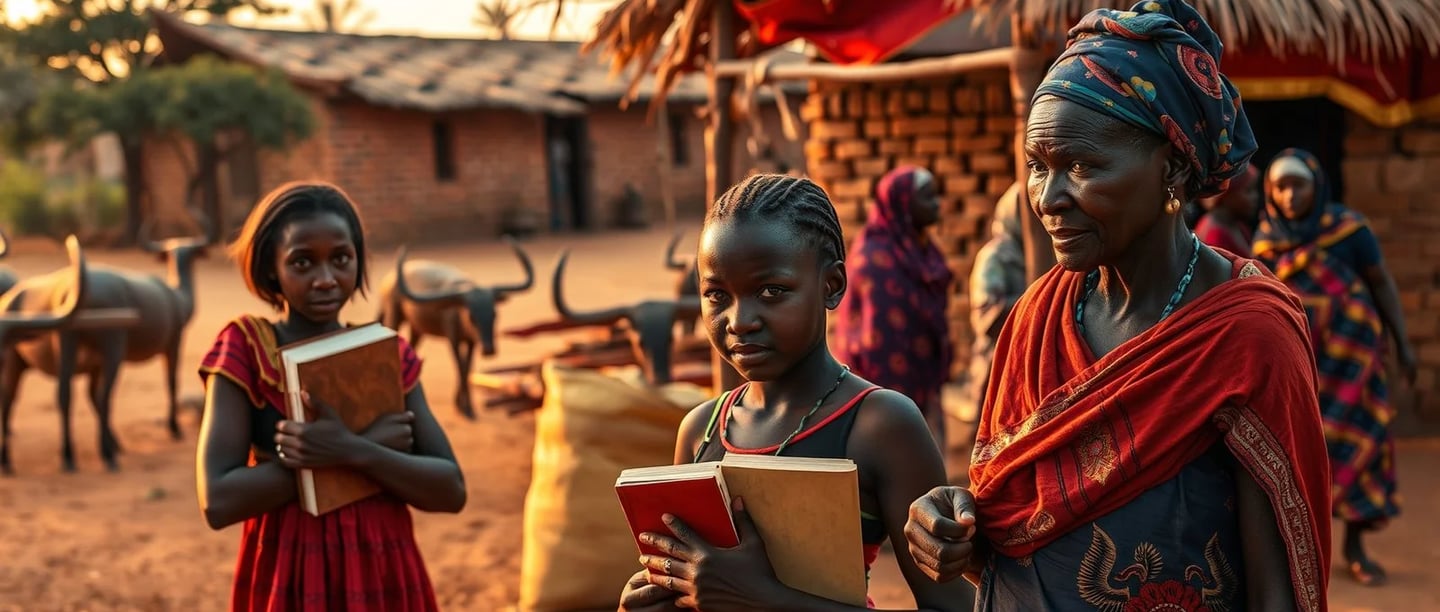

Les Silencieuses est une fresque romanesque ancrée dans la brousse burkinabè, où quatre jeunes femmes brisent l’omerta qui les enchaîne : Mariama, arrachée à l’école pour un mariage forcé ; Aïssata, étudiante-rebelle avide de changement ; Yennenga, seconde épouse qui puise sa force dans la foi et la danse guerrière ; et Néné, la sœur aînée revenue des villes pour raviver la flamme de la révolte. Portées par les discours du président Ibrahim Traoré et un souffle d’espoir, elles fondent un centre d’émancipation, lancent une radio pirate (« La Voix des Silencieuses ») et publient un manifeste, défiant traditions patriarcales et menaces politiques. De la poussière des marchés de Gassan aux lumières de Ouagadougou, cette histoire célèbre la puissance de la parole collective et l’éducation comme levier de liberté, montrant comment, même sous le voile du silence, la voix d’une femme peut faire trembler un monde.

5/31/202558 min read

Les silencieuses – Une épopée corrodée par le silence et embrasée par la voix

Dans Les Silencieuses, nous avons tissé, à quatre mains, une fresque sociale et intime, ancrée dans un Burkina Faso à la fois intemporel et profondément contemporain. À travers les voix de plusieurs femmes (chapitres 1 à 10), puis celles d’un trio de garçons (récit ultérieur), s’expriment la violence des traditions, l’aspiration à la liberté et le rôle de la parole comme levier de transformation. Cet article propose un résumé détaillé de l’histoire, ses personnages, ses rebondissements, ses proverbes et ses leçons de vie.

Introduction à l’univers de Les silencieuses

Imprégnée d’une atmosphère sahélienne — poussière ocre, termitières, tam-tams de la Gologa, marché de brousse et cases en banco — cette histoire met en scène trois générations de femmes dans le village fictif de Gassan, au nord du Burkina Faso. Leur quotidien, rythmé par les rituels religieux, la danse guerrière, la radio à galène et la lutte contre les mariages forcés, illustre la collision entre traditions séculaires et aspirations modernes de la jeunesse. Au cœur de ce récit, nous découvrons :

Mariama, jeune fille mariée de force à treize ans à un homme beaucoup plus âgé, qui apprendra à danser la Gologa pour briser ses chaînes intérieures.

Aïssata, son amie rebelle, branchée sur la radio clandestine, affirmant que « l’oiseau qui chante ne se soucie pas du faucon ».

Yennenga, seconde épouse pieuse, qui trouve dans la danse du bara et du doundoun la force de se libérer.

Néné, la sœur aînée partie étudier à Ouagadougou, de retour pour semer la révolte sous un baobab millénaire.

L’intrigue se déploie au fil de dix chapitres, mêlant voix intimes, proverbes moaga et peul, ambiances sensorielles (odeur du karité, goût du bissap, bruissement des pagnes) et allusions à la politique locale — notamment la figure du président Ibrahim Traoré, dont les discours invitent les filles à s’instruire et sont devenus l’étincelle d’un renouveau. Au terme du récit, ces héroïnes se retrouvent, unies dans la douleur, pour imposer leur parole clandestine, puis légale, jusqu’à créer un foyer d’espérance et faire plier un village tout entier.

Prologue : Le cri du silence

L’histoire s’ouvre sur un appel solennel adressé aux voix qui restent inaudibles :

« À toutes les voix qu’on n’entend jamais. À celles qui se taisent pour survivre. Mais qui, un jour, parleront… Et feront trembler le monde. »

Cette dédicace affirme d’emblée le programme : rendre compte du silence imposé aux femmes, de la résilience qui se construit dans l’ombre et de la puissance d’une parole collectivement redécouverte. L’image de la termitière, structure solide mais vulnérable aux vents du changement, revient comme un leitmotiv tout au long du texte.

Chapitre 1 — « Une offrande » : Mariama, l’enfant sacrifiée

Dans la cour en banco de la famille Kouanda, la poussière de la savane tournoie au rythme d’un soleil déjà ardent. Les termite res se dressent, sculptées par le vent, tandis qu’une fumée légère de karité chauffé s’élève depuis la cuisine où Maman Aïcha prépare le petit-déjeuner. Tous les regards sont tournés vers une masure en banco plus petite, où résonnent des chuchotements graves.

Papa (ônkro), silhouette imposante, se tient près d’un vieux baobab. Son pagne, noué à la taille, flotte légèrement au souffle du matin. Sa voix, impérieuse, brise le murmure ambiant :

Papa (ônkro) (d’un ton sans réplique) :

« Une fille n’a pas besoin de diplômes pour être une bonne épouse. »Il croise les bras, bombant la poitrine, comme pour sceller sa sentence. Les voix féminines dans l’ombre s’aplatissent : on sent la tension.

Maman Aïcha, debout près de la marmite de tô, hoche la tête avec complaisance. Elle répète, d’une voix douce-amère :

Maman Aïcha (complice muette) :

« Une calebasse fêlée nourrit tout autant qu’une calebasse neuve. »Ses mains, couvertes de farine de mil, s’arrêtent un instant : elle jette un coup d’œil à sa fille Mariama, assise sur une natte à l’ombre d’un manguier, le regard vide.

Au fond de la cour, un pousse-pousse rouillé crie sous le poids d’un vieil homme : c’est le Vieux Sanfo, riche commerçant et ami du préfet. Il avance lentement, remarqué par tous. À sa ceinture pend deux calebasses de dolo : son entrée ne présage rien de bon pour la jeune fille.

Vieux Sanfo (solennel, à voix basse) :

« Aujourd’hui, j’emmène Mariama. Mon accord avec ton père est scellé. »

Un murmure s’élève. Dans les ruelles de banco, on dit que le vieux Sanfo n’a pas seulement des zébus : sa parole pèse plus que celle de n’importe quel marabout.

1.1. La journée d’écolière avortée

À huit heures précises, le soleil lançait déjà sa lance de feu sur le petit marché de Gassan. À l’intérieur de la case-école, la maîtresse, vêtue d’un boubou délavé, dictait un exercice de lecture à haute voix. Les enfants, assis sur de vieilles planchettes de bois, suivaient le cahier.

Mariama, treize ans, pointait du doigt les lignes quand le porte utile en banco claqua. Les oiseaux s’arrêtèrent de chanter. Son père apparut dans l’encadrement, austère.

Maîtresse (sévère) :

« Mariama ? Pourquoi n’as-tu pas fait tes devoirs ? »

Mariama tenta de répondre, mais son père l’interrompit :

Papa (ônkro) (d’un ton impérieux) :

« Ramasse tes affaires, fille. Ta présence ici n’est plus requise. »

Dans la poussière rose de la cour, Mariama rassembla ses quelques livres, le cœur serré. Le silence brutal qui suivit était si dense qu’on pouvait presque l’entendre craquer. Les autres élèves baissèrent les yeux, embarrassés, tandis qu’elle quittait la classe, le dernier jour d’enfant.

(Proverbe moaga : « Quand la termitière s’écroule, chaque petit bout de terre vient à nu. »)

La maîtresse ferma la porte en banco derrière elle. Dans l’air chaud, on sentit le voile de poussière enterrer tout espoir d’une scolarité prolongée.

1.2. Les noces sans joie

Dans la cour familiale, le feu de joie crépitait, mais sa flamme vacillait, comme pour trahir l’angoisse. Les murs de banco étaient drapés de pagnes indigo offerts par le vieux Sanfo pour marquer le mariage.

La case d’accueil avait été transformée en « autel improvisé » : deux nattes tressées, un petit tabouret en bois, une **calebasse d’eau bénite » placée sur une pierre plate.

Le vieux Sanfo signait le contrat de mariage avec sa plume trempée dans un pot d’encre brune. À ses côtés, un Notable du village, chargé de graver les noms dans le registre, actait la promesse :

« Deux zébus, un sac de mil, et la promesse d’une dot respectée. »

Mariama, vêtue d’une robe imprimée indigo, paraissait plus petite encore parmi ces adultes. Quand on la conduisit à ce qui servait d’« autel », elle comprit que c’était son dernier jour d’enfant. Une larme coula, mais elle se retint, pliant la tête sous le regard impassible de son époux de quarante ans.

Mariama (pensée interne) :

« Mon corps est devenu un territoire occupé… »

Le chaudron de tô fumait près du feu, dégageant une odeur ronde de mil grillé. Des femmes en pagnes chantaient une mélopée sans joie pour masquer leur tristesse :

Chant des femmes (à voix basse) :

« Fiancée au goût amer, prie pour que le vent tourne… »

Tous savaient que Mariama quittait ce qu’elle était pour embrasser un destin imposé. Le dernier regard qu’elle lança au manguier sacré derrière la case était un adieu à son enfance.

1.3. Proverbes et atmosphère

Le marché ambulant, non loin de là, vibrait encore de vie. Les vendeuses alignées sur les tabourets en bois criaient leurs marchandises :

Vendeuse du coin (forte voix) :

« N’achetez pas pour épicer vos plats, achetez pour nourrir votre âme ! »

Entre deux étals, une femme peule vendait du lait caillé. À l’approche de la mariée, elle baissa les yeux puis murmura un proverbe peul :

Femme peule (essoufflée) :

« L’oiseau qui chante ne se soucie pas du faucon. »

Dans l’air, les odeurs se mêlaient :

Karité chauffé : parfum mousseux, presque apaisant, venant d’une marmite voisine.

Bissap chaud : odeur acidulée qui « titillait la gorge ».

Poisson fumé : fumée épaisse, rappelant les compartiments de fumoir sur la grand-route.

Quand le fils du vieux Sanfo traversa le marché, il tourna la tête de haut en bas, toisant Mariama :

Fils de Sanfo (menaçant) :

« Elles ne doivent pas nous voir ensemble. »

Le silence se fit net, comme si le murmure des calaos s’était éteint. Mais la femme peule, le regard dur, répondit sans ciller :

Femme peule (d’une voix calée) :

« Un chant ne cesse pas parce qu’un vautour crie plus fort. »

Sur ces mots, Mariama sentit remonter en elle une braise d’audace. Elle releva le menton, repoussant l’oppression d’un simple regard.

(Proverbe moaga : « Quand la termitière s’effondre, chaque petit bout de terre vient à nu. »)

Leçon de vie 1

« L’enfance peut être sacrifiée par des systèmes patriarcaux, mais c’est en nourrissant l’espoir qu’elle peut renaître. »

Dans la poussière rose de la savane, chaque mot, chaque geste, portait la promesse d’un renouveau. Malgré la brutalité du mariage forcé, la voix d’une femme peule, le proverbe moaga et la fierté silencieuse de Mariama offraient la première lueur d’un combat à venir.

Chapitre 2 — « Le cri silencieux » : Aïssata, la petite révolutionnaire

Tandis que Mariama est escamotée dans un mariage sans amour, sa meilleure amie Aïssata, seize ans, se fraie un chemin entre la tradition et le « nouveau » dont elle ressent l’écho. Un double point de vue se déploie : celui de la jeune fille rebelle et celui de la société.

2.1. Le marché de Gassan

Au petit matin, le marché de Gassan s’étendait comme un tapis vivant sur la place de terre ocre. Des étals ambulants – simples planches sur des calebasses vides – étaient recouverts de tissus bariolés : pagnes indigo, wax multicolores et pagnes tie-dye penda. Les couleurs dansaient sous la lumière naissante, attirant le regard comme un appel à la fête.

Les paniers de fonio formaient des collines d’or : chaque grain brillant évoquait l’abondance du Burkina.

Des tas d’arachides grillées, enveloppés dans des feuilles de bananier, offraient un parfum sucré et salé à la fois.

Les vendeuses – coiffées de foulards aux motifs floraux – se tenaient debout près de leurs paniers, criant leurs offres d’une voix puissante, aiguës ou graves selon l’âge :

Vendeuse Aïcha (cris joyeux) :

« Tô tout frais ! Sauce arachide ! »

Vendeuse Amadou (avec un accent chantant) :

« Poisson fumé du Houet ! »

L’ambiance olfactive du marché était un mélange complexe :

Gingembre frais râpé : une odeur piquante qui chatouillait la gorge.

Karité chauffé : un parfum rond, presque sucré, provenant d’une marmite où l’on préparait des briquets d’huile.

Terre ocre et blanche après une pluie récente : l’humidité remontait de la piste, mêlée à la poussière, comme si la terre elle-même respirait.

Au milieu des passants – hommes en boubous, femmes en pagnes tressés, enfants pieds nus –, Aïssata, seize ans, avançait en tâchant de ne pas renverser sa petite calebasse de lait caillé, qu’elle proposait à la dégustation. Elle portait un carnet sous son bras, aussi précieux que la promesse d’un avenir meilleur.

Un client, Monsieur Koala, s’approcha et but une gorgée de lait caillé :

Monsieur Koala (la voix grave et étonnée) :

« C’est incroyable ! Ça calme le feu en pleine bouche. »

Aïssata (sourire timide) :

« Le lait caillé, c’est l’âme des Peulhs. Il porte la force des voyages. »

Les tambours d’un groupe de musiciens ambulants, arrivant du nord, commencèrent à résonner dans une allée : un écho du doundoun lointain, donnant au marché un rythme propre, presque dansant. Les voix se mêlaient : cris de vendeuses, rumeurs de solvants, frottement des tissus, roulement de tam-tams.

2.2. L’antenne clandestine

Chaque soir, après la fermeture du marché, Aïssata regagnait sa petite case de banco, une hutte de torchis sombre dont l’intérieur ne mesurait guère plus de deux mètres sur trois. Au centre, la radio à galène – cachetée sous son pagne pour la dissimuler – attendait dans un conduit de bois fendu.

Elle plaçait l’antenne de fortune, un câble détaché d’une vieille batterie de moto, depuis le toit de sa case jusqu’à la lucarne.

Elle posait la radio sur une planche branlante, à l’intérieur, puis ajustait le knob pour capter le signal du président.

Président Traoré (via la radio grésillante) :

« Jeunes Burkinabè, l’avenir est entre vos mains. Laissez l’école vous guider, non les us et coutumes qui figent nos rêves. Les barrières ne tomberont pas sans votre voix. »

À ces mots, la voix d’Aïssata s’enflamma :

Aïssata (murmure exalté) :

« Pour la première fois, un homme au pouvoir invite ouvertement les filles à s’instruire. »

Elle sortit son carnet et s’empressa de noter chaque phrase en moaga et en français. Son stylo grinçait sur le papier jauni, traçant des lettres tremblantes puis de plus en plus assurées. Le bambou qui servait de stylo semblait vibrer sur le papier, tant ses mains étaient fébriles.

Lorsqu’elle referma la radio, une lueur d’espoir dansait dans ses yeux. Elle effleura son voile léger, retenant une larme silencieuse :

« Ce soir, c’est moi qui vais voler dans ces mots pour les ramener aux filles de chez moi. »

Le chant distant des chouettes accompagna son murmure, comme pour bénir sa détermination. Elle se recroquevilla dans un coin de sa case, promettant de transmettre chaque octet de son enregistrement, graine immatérielle qui germerait bientôt en actes.

2.3. Proverbes de révolte

Dans les ruelles alentour, quelques proverbes circulaient, offerts comme des armes silencieuses à qui voulait les entendre :

Proverbe peul (récité par une femme vendant du lait caillé) :

« Le chien qui suit la caravane ne craint pas de perdre sa place. »

Cette phrase visait à encourager les jeunes à avoir confiance : suivre la caravane du changement ne signifiait pas céder sa dignité, mais au contraire prendre place dans l’histoire.Proverbe moaga (chuchoté par un jeune tailleur au marché) :

« Quand le taureau secoue la corne, c’est qu’il a faim. »

C’était le signe que la jeunesse réclamait sa part, son droit à l’éducation et à un avenir digne.

À travers ces aphorismes, la révolte se muait en réflexion : un cri silencieux, mais porteur d’une résonance profonde. Chaque mot, chaque image, flottait dans l’air épais du village comme une bombe de conscience.

2.4. Résolution et projections

Au cœur de la nuit, dans sa case, Aïssata repoussa la luxuriante fraîcheur du lait caillé pour se plonger dans ses pensées. Sa plume avait tracé un espace blanc où s’inscrivait son engagement :

Aïssata (les yeux fixés sur la lueur de la lampe-tempête) :

« Je reviendrai et je marcherai dans ces ruelles, tête haute, avec mes sœurs. »

Elle posa son carnet sur la natte tissée de coton, s’enroula dans son voile et ferma les yeux. Dans son esprit, se formait déjà l’image d’une marche à travers Gassan, portée par des centaines de filles brandissant leurs pagnes comme des étendards.

Le souffle léger de la brise nocturne ébouriffa ses cheveux.

Au loin, on entendit le silence se briser par le brame d’un phacochère affolé, signe que la nature elle-même semblait prendre part à son rêve.

Leçon de vie 2 :

« La radio clandestine devient l’écho du potentiel insoumis des jeunes filles ; l’éducation, promesse de renaissance. »

Cette résolution, comme une étincelle dans l’obscurité, éclairait son chemin. Elle se leva, regarda le ciel étoilé, et sut qu’elle ne serait plus jamais la même : son cri silencieux prenait la forme d’un acte, déterminé, irréversible.

Conclusion du Chapitre 2

Sur le tapis bariolé du marché, résonnait déjà la cohue d’un changement latent. Dans la clandestinité d’une bulle de radio, naissait la force de la jeunesse. Avec ses proverbes comme cranes d’armes, et sa résolution comme étendard, Aïssata plantait la graine d’une révolte douce et puissante. La poussière ocre de Gassan se chargeait désormais d’un autre parfum : celui de la promesse, celui de l’éducation libératrice.

Chapitre 3 — « Sous le voile » : Yennenga, la force de la foi

Dans la maison du vieux Sanfo, une deuxième épouse subit un destin similaire à celui de Mariama, mais avec une nuance : elle puise sa force dans la spiritualité. Yennenga, seconde épouse, couche une corde humaine entre la prière et la révolte.

Dans la maison du vieux Sanfo, l’atmosphère est faite d’ombres et de secrets. Dehors, le vent du matin soulève la poussière ocre ; à l’intérieur, chacune des épouses mène sa vie à l’abri des regards. Mais Yennenga, seconde épouse de Sanfo, a trouvé un chemin entre prière et révolte, une corde humaine tendue entre la foi et l’envie de liberté.

3.1. La mare du matin

Avant que l’aurore ne colore le ciel, Yennenga se glisse hors de la case commune. Son voile blanc, posé sur sa tête comme un halo, effleure les murs de banco. La cour est silencieuse, hormis le léger craquement des termite res sur les monticules d’argile.

Elle avance à pas feutrés, évitant soigneusement la bâche où somnolent encore des tiges de mil.

Un chemin de sable la mène jusqu’à la petite mare sacrée, entourée de genêts sauvages et de papyrus desséchés.

Dès qu’elle pose le pied dans la rosée, le clapotis de l’eau résonne, comme une note dans un silence infini. Yennenga s’agenouille au bord, ses pieds nus se mouillent légèrement. L’odeur humide de la savane, mélange de terre et de lotus fané, l’enveloppe.

Elle ferme les yeux et murmure :

Yennenga (à voix basse, comme une prière) :

« Ô Allah, fais de moi une pierre solide, malgré les coups qui viendront. »Ses doigts plongent dans l’eau claire, soulevant un petit glaçon qui coule entre ses paumes. Elle se lave le visage en laissant l’eau ruisseler sur sa peau poussiéreuse, drapée de l’ombre des roseaux.

Puis, elle cueille une poignée de terre rouge au bord de la mare. La terre est fraîche, presque tiède sous ses doigts. Elle se relève, avance jusqu’au manguier sacré planté par Néné quelques semaines auparavant.

Yennenga (tendant la terre au pied du manguier) :

« Terre des ancêtres, reçois ma volonté. Que mon cœur soit enraciné dans la justice. »Elle dépose la terre rouge, trace un petit cercle autour du tronc, puis se relève, le regard fixé vers l’est où l’horizon se pare déjà d’un léger rose.

3.2. Voix présidentielles sous le voile

De retour dans sa case de banco, Yennenga retrouve la radio à galène posée sur un petit tabouret bancal. Le poste crachote avant de capter une vague lointaine : c’est la voix du président Ibrahim Traoré, sifflante, puissante, portée par une antenne bricolée sur le toit de la maison.

Président Traoré (à la radio) :

« Jeunes filles du Faso, votre voix est une force. Osez la faire entendre. Ne laissez plus vos rêves croupir sous la poussière des traditions injustes. »

Yennenga serre les poings. Les mots résonnent dans sa poitrine comme un tambour nouveau. Elle pose une main sur son voile blanc, lisse comme un nuage, et murmure :

Yennenga (parlant à elle-même) :

« La foi ne peut être un simple refuge. Je prierai autant qu’il le faudra, mais je danserai aussi, je crierai aussi, pour que la justice jaillisse. »

Elle observe la fumée de bois s’échappant du foyer voisin, mélange de karité brûlé et de bois dur. L’odeur lui rappelle qu’elle doit oublier la crainte. Le voile sur sa tête devient soudain l’armure d’une guerrière.

3.3. La nuit de la Gologa

Le soir tombe à peine que déjà résonnent au loin les tambours du bara (peau de chèvre tendue sur un cadre) et du doundoun (grosse caisse calebassée). Le tama (talking drum) se mêle à un chœur grave, tout près de la case des anciens, transformant la nuit en une cathédrale sonore.

Les anciens s’assemblent sous la grande case ; des torches improvisées éclairent leurs visages burinés.

Yennenga arrive, son voile flottant derrière elle, comme un grand drapeau blanc défiant la noirceur. Elle rejoint le cercle, d’abord timidement, puis reprend confiance :

Yennenga (à un vieillard) :

« Montrez-moi le mouvement ; je suis prête à apprendre. »

Le vieil Bara-Seydou, maître du rituel, hoche la tête. Il lui offre une bracelet de perles rouge et noir, symbole de courage. Elle l’enfile, et les tambours reprennent de plus belle.

Elle pose un pied sur la terre battue, puis un autre. Ses hanches ondulent avec un équilibre étonnant : la poussière tourbillonne autour de ses chevilles.

À chaque “ta” du bara, son souffle se mêle aux voix ancestrales qui chantent en moaga et en peul.

Les autres jeunes femmes l’accompagnent, formant un tourbillon humain, visage après visage éclairé par la lueur vacillante des torches. Yennenga ferme les yeux, emportée par le rythme lancinant, ses mains dansant comme si elle dessinait l’espoir dans l’air.

Soudain, lors d’un accent aigu du tama, elle s’élance en avant, pousse un cri éclatant :

Yennenga (poussant un « Waah ! » puissant) :

« Waah ! »

Un silence stupéfait s’installe. Les tambours s’arrêtent net. Le cœur des spectateurs bat si fort qu’on entendrait presque leur écho sous la terre. Yennenga ouvre les yeux, haletante, et susurre :

Yennenga (d’une voix tremblante mais fière) :

« Cette nuit, j’ai brisé mon silence. Et rien ne sera plus jamais comme avant. »

Les larmes coulent dans quelques yeux, mais dans chacun, une étincelle de fierté brille. Les anciens se regardent, émus ; même le brouillard de la nuit paraît s’éclairer d’une volonté nouvelle.

(Proverbe peul : “Quand l’éléphant marche, même le serpent se couche pour regarder.”)

Leçon de vie 3 « La foi peut être une armure, mais la danse — rituel guerrier — devient la brèche dans laquelle s’engouffre la révolte. »

Dans la nuit, sous le voile blanc de Yennenga, se jouait la première scène d’une libération : la foi, l’écriture, la danse, et le cri étaient désormais unis contre l’injustice. Cette nuit-là, chacun sut que la Gologa n’était pas qu’un simple chant : c’était un acte de guerre pacifique.

Chapitre 4 — « Le chant des arbres » : Néné, la sœur venue des villes

Après la fuite de Yennenga, c’est l’aînée, Néné, qui revient du monde urbain pour rallumer la braise de la révolte et fédérer les jeunes sous un baobab millénaire.

Voici une version étoffée et détaillée du Chapitre 4 — « Le chant des arbres », reprenant chacune des sous-parties (4.1 et 4.2) avec descriptions sensorielles, dialogues, personnages secondaires, proverbes africains et leçon de vie.

4.1. Retour à la maison

L’aube naissante peignait le ciel en nuances d’ocre et de rose lorsque Néné posa le pied sur la piste de latérite qui menait à la concession familiale. Chaque pas la replongeait dans ses souvenirs d’enfance : le ricanement des calaos dans les branches, l’odeur des termitières en terre cuite chauffée par le soleil et, diffus dans l’air, un mélange de fumée de bouse séchée et de karité fondu.

La concession, cernée de cases en banco, se dressait fièrement malgré le temps. Au centre, une cour où l’on avait étendu des pagnes colorés pour sécher au soleil.

À droite, la case de Néné, construite par son père, Hama, dans laquelle résonnait déjà le chant familier des matins.

Derrière, le baobab sacré, vieux de plusieurs générations, veillait tel un géant attentif sur la terre rouge.

Quand Néné tira sa valise à l’ancienne—en tissu ciré avec des motifs d’étoiles blanches—l’air matinal sembla s’électriser. Elle inspira profondément :

Néné (à mi-voix, regardant le ciel) :

« L’air est chargé de promesses. Maï ga wa yaa… (La nuit peut fuir quand le vent du matin se lève.) »

(Proverbe mossi)

En passant devant la case de sa mère, Mariama, elle entendit le murmure d’une marmite dans laquelle chauffait doucement du tô au petit-déjeuner. La fumée cholera l’odorat, mais lui rappela qu’un foyer l’attendait.

— Maman Ziba (sortant de la case, les mains encore couvertes de farine de mil) :

« Tu es rentrée, ma fille ? J’ai préparé du tô tiède et du lait caillé. Ta place est là, avec nous. »

Néné esquissa un sourire, but comme une oasis le lait caillé fumant, puis répondit :

« Maman, je suis de retour… mais je ne suis plus tout à fait la même. »

Au loin, un griot entama un refrain improvisé, s’accompagnant d’un sanza (piano à pouce). Le rythme grave des notes résonnait, tel un tambour lointain, annonçant qu’un changement était à l’œuvre.

4.2. Réunion clandestine

À la tombée du jour, lorsque le soleil couchant peignit le ciel de nuances pourpres, Néné rassembla les jeunes femmes du quartier sous le baobab sacré. Les branchages massifs formaient une coupole naturelle, et le crépuscule projetait des ombres fébriles sur les visages emphatiques.

Aïssata, arrivée de Kaya, serrait entre ses mains un cahier à couverture rouge, prête à consigner chaque mot.

Yennenga, en second, ajustait son voile blanc et s’asseyait sous un des racines saillantes, prête à apporter son témoignage.

Fanta, la petite rêveuse, épinglait une fleur de hibiscus à son pagne pour se donner courage.

Néné, debout face au cercle, brandit un carnet où elle avait recopié, mot à mot, les discours du président Ibrahim Traoré :

Néné (d’une voix forte, claire) :

« Le Burkina nouveau ne se construira pas sans vous, jeunes femmes de la brousse. »

Un frémissement parcourut l’assemblée. Les filles, unies par la nuit, chuchotaient entre elles :

Jeune Auditrice (murmurant) :

« Imaginez… un président qui nous cite nommément. »

Autre Jeune :

« Si ça se sait, ils vont nous accuser de sorcellerie ! »

Pour répondre à la crainte, Néné ouvrit le cahier plus grand :

Néné (en souriant) :

« N’ayez pas peur. Traoré a parlé. Maintenant, c’est à nous d’écrire. »

Puis, sous la faible lueur d’une lampe-tempête, la tribu se mit à entonner un chant moaga, repris en chœur. La mélodie simple mais enfiévrée monta vers la canopée :

Chœur des jeunes femmes :

“A yinga, a yinga, naaba d pilga !

Gonsé yinga, sabaala la !”

(Réveille-toi, fille du matin : debout, le jour se lève.)

Le chant battait comme un cœur collectif, un appel vibrant qui faisait vaciller l’air sous les branches. Les visages éclairés de ferveur et d’espoir se tournaient vers le manguier qu’elles avaient préparé :

Avec l’aide de Salif, le père de Mariama, elles creusèrent un petit trou.

Yacouba, le forgeron du village, offrit une houe rudimentaire pour briser la terre sèche.

Néné planta délicatement un jeune plant de manguier : ses racines s’enfoncèrent dans la poche d’argile, symbole de renouveau.

Autour du manguier, chacun posa une pièce de monnaie, un morceau de tissu ou un grain de fonio, comme offrandes à la terre et aux ancêtres.

Néné (posant la dernière main sur la motte de terre) :

« Je le nomme Mariama. Que ses racines s’étendent sous chaque case, que ses fruits nourrissent notre avenir. »

Une ovation silencieuse emplit le lieu : des larmes coulaient sur les joues, des mains se serraient avec douceur. Le baobab, témoin millénaire, semblait hocher la tête dans un craquement de branches :

(Proverbe peul : “Quand l’arbre aux racines oubliées soupire, le ciel pleure.”)

Leçon de vie 4 « L’éducation urbaine, quand elle revient au village, peut devenir le souffle qui ranime la vie communautaire. »

Les jeunes femmes se séparèrent sous le regard bienveillant du baobab. Chacune rejoignit sa case, le cœur gonflé d’une énergie nouvelle. Dans la nuit, les calaos chuchotaient encore, porteurs d’un chant ancien mêlé aux promesses de demain.

Chapitre 5 — « La nuit de la fuite » : Mariama et Aïssata vers Ouagadougou

La nécessité du changement culmine lorsqu’on entend le silence complice de la nuit. Mariama, soutenue par Aïssata et aidée par des complices, prend la route vers Ouaga.

5.1. Préparatifs sous la lune

La lune, ronde et presque pleine, baignait Gassan d’une lueur argentée. Les cases, alignées comme des sentinelles de terre cuite, projetaient des ombres allongées dans le sable. Dans la cour de banco de Néné, on entendait à peine le cliquetis du cadenas rouillé qui fermait la porte d’entrée. La nuit était silencieuse, à l’exception des bruissements des feuilles de mil secouées par un vent léger.

Aïssata, vêtue d’un pagnes aux motifs de kola rappelant ses origines peules, approcha Mariama en glissant une gourde de bissap froid sous son bras :

Aïssata (doucement) :

« Bois, tu auras besoin de force. Le bissap calme l’âme et réchauffe le cœur, même dans le froid. »Mariama prit la gourde, la gorge sèche, et but avidement. L’acidité du bissap lui piqua la langue, la réveillant d’un coup. Elle ressentit l’énergie du fruit d’hibiscus couler dans ses veines.

Néné, dans l’angle, ajustait son voile tandis qu’elle vérifiait la lanière de son sac. Elle jetait des regards inquiets vers le grillage de fer branlant.

Néné (à voix basse, plus pour elle-même que pour elles) :

« Que les esprits veillent sur vous, mes sœurs. Le chemin n’est pas sans embûches. »

(Proverbe moaga : “Quand la nuit est épaisse, l’étoile la plus discrète devient phare.”)Le vieux Sanfo, silhouette massive assise près de sa case, les observait de loin. Les deux lueurs de sa veilleuse vacillaient dans l’obscurité. On entendait ses bœufs dans l’écurie, leurs souffles saccadés, tandis qu’il murmurait une prière, implorant les esprits protecteurs d’accorder leur bénédiction à ces filles en fuite.

Sanfo (voix faible, comme un secret) :

« Que le souffle des ancêtres guide tes pas, Mariama. Ne reviens jamais la tête courbée. »

Puis Néné ferma la porte à clef. Les trois filles s’enfoncèrent dans la poussière du chemin de latérite, le cœur battant, prêtes à franchir la frontière entre leur enfance volée et un avenir incertain.

5.2. Traversée du village

Elles progressaient d’un pas précautionneux, longeant le mur en banco recouvert d’inscriptions anciennes. La poussière ocre collait à leurs sandales, traçant un sillage scintillant sous la lueur lunaire. Le marché dépeuplé, figé comme un décor abandonné, exhalait encore l’odeur du gingembre frais et du karité chauffé des jours précédents.

Aïssata, attentive, chuchota :

« Regarde, les étals sont vides… même les vaches ont fui. »

(Proverbe peul : “Quand la hyène rôde, même le chacal ne chante pas.”)Mariama emboîta le pas, redoutant que le fils de Sanfo ne surgisse à tout moment, accompagné de gardes pour la ramener d’autorité. Son sac de toile ballotait contre sa hanche, chargé de quelques pagnes et d’un vieux cahier où elle avait noté ses poèmes.

Elles atteignirent la lisière du village où la veilleuse de Sanfo, déjà vacillante, leur indiquait un ultime repère. Des milliers de papillons de nuit voltigeaient, attirés par cette lumière solitaire. Des dizaines d’insectes bourdonnaient autour d’un pot de latérite où bouillonnait un dernier foyer éteint.

— Aïssata (plaçant une main sur l’épaule de Mariama) :

« Bientôt, la route s’ouvrira. Garde tes yeux sur le ciel, pas sur le sol. »

À la lisière, deux silhouettes se découpaient :

Boubacar et Issouf, deux amis de la fratrie, enlaçaient leur moto Yamaha bleue pour la nuit.

Leurs visages étaient tendus, le moteur chauffait à peine.

Boubacar (à voix basse) :

« Montez vite, avant que quelqu’un ne nous voie. »

Issouf : « Qu’Allah vous protège. Que votre destin ne s’arrête pas là. »

Mariama et Aïssata s’installèrent tant bien que mal sur le porte-bagages. Le ronronnement du moteur électrisa le silence. Leurs cœurs tambourinaient à l’idée de chevaucher ce véhicule volant dans la nuit noire.

5.3. Sur la grand-route

La piste de latérite se changea bientôt en chemin de terre battue. Lorsque la moto accéléra, le vent fouetta les visages, emportant un nuage de poussière ocre dans le rétroviseur. Les étoiles semblaient s’écarter pour laisser passer cette chevauchée éperdue.

Aïssata, les cheveux s’enroulant autour de son visage, s’agrippait à la taille de Mariama :

« Tiens bon ! Plus vite ! »

Mariama, fermant les yeux, se souvenait des paroles de Traoré diffusées sur son vieux poste à galène :

“À vous, jeunes filles du Faso, l’avenir vous attend. Osez le saisir.”

Elle serra les lèvres, sentant ses poumons se remplir d’une fumée subtile, mélange d’air chaud et de poussière fine.

Ils atteignirent bientôt une route principale où un vieux bus de brousse attendait déjà, moteur éteint. Les phares étaient éteints, mais une faible lueur provenait de la cabine du chauffeur, allumant une ampoule nue. Deux hommes en treillis discutaient avec le conducteur, un jeune moustachu qui leur lança un regard condescendant :

Chauffeur (d’un ton sec) :

« Deux filles ? Montez à l’avant, mais silencieuses, sinon je vous fais descendre. »

Mariama et Aïssata s’installèrent sur le siège avant : la cuvette usée était encore chaude du voyage précédent. À l’intérieur, la poussière accumulée faisait une seconde peau, recouvrant chaque recoin. L’odeur du cuir tanné se mêlait à celle du mali : le petit plat de tô que quelques passagers avaient glissé dans un sac plastique.

Le bus démarra, crachant un nuage de fumée noire. Les pneus crissèrent sur le goudron approximatif, et la radio grinça soudainement, crachant la voix familière de Traoré :

Président Traoré (sur la radio) :

« …ne laissez jamais une tradition vous emprisonner. Vous êtes le fer de la lame du Burkina-Nouveau. »

Mariama ferma un instant les yeux, martelée par l’écho de ces mots : la fuite n’était pas une honte, mais une arme contre l’oubli.

5.4. L’âme en suspens

À l’intérieur du bus, la pénombre offrait un refuge provisoire. Les passagers, à demi endormis, laissaient leurs ombres onduler sur les vitres embuées.

Mariama sentit son cœur battre la chamade, comme un tambour nouveau. Chaque rotation des roues marquait une mesure. Le crépitement sec des pneus sur l’asphalte irrégulier devint une musique étrange, mêlée au bruit régulier du moteur.

Son esprit voltigeait entre la honte d’avoir fui et l’excitation de conquérir un horizon inconnu. L’odeur de la poussière collait à son bouton de chemise, l’empêchant d’oublier d’où elle venait.

— Fanta (voix basse, depuis un banc plus loin) :

« Ne ferme pas les yeux, Mariama. Regarde le chemin. »

Mais Mariama sentit ses paupières lourdes, luttant contre le sommeil et la peur.

L’odeur de cuir brûlé provenant des sièges usés lui rappela ce qu’elle quittait : un passé fait de coups, de mariages, de silences. Elle serra les dents. Les phares du bus percèrent une brume légère, annonçant l’approche d’Ouagadougou.

Quand l’aube se leva enfin, on crut entendre un léger murmure : un chant peut-être, ou simplement le rêve d’une nouvelle vie. Les lumières de la capitale brillaient dans la brume matinale comme un mirage. Les silhouettes des terrils de tôles des quartiers périurbains se dessinaient à l’horizon, porteurs d’espoirs et de dangers.

Leçon de vie 5 (chuchotée par un vieux passager, regardant Mariama dormir) :

« La fuite, douloureuse, peut être le catalyseur d’une transformation irréversible. »

Conclusion du Chapitre 5

Sous la pleine lune, Mariama et Aïssata avaient franchi la frontière du village, laissant derrière elles la poussière du passé. La traversée du village et la course vers Ouagadougou devinrent une métaphore : la liberté ne se gagne pas sans souffrances, mais c’est en ouvrant la porte de l’inconnu qu’on découvre la force de son propre désir. À l’arrivée, les lumières de la capitale se dressaient comme un phare, promesse d’un futur où leurs voix, enfin, pouvaient éclore.

Chapitre 6 — « Foyer d’espérance » : le Centre Awa Zongo et l’étincelle collective

Installées dans la capitale, Mariama et Aïssata découvrent le Centre Awa Zongo, un havre pour filles exilées, collectif et multiculturalité.

6.1. Arrivée au centre

Le bus de brousse, chargé de poussière et d’espoirs brisés, cracha Mariama et Aïssata sur le pavé écaillé d’Ouagadougou. On distinguait à peine le nom peints à la main sur la façade du bâtiment :

« CENTRE AWA ZONGO – Accueil et accompagnement des jeunes filles du Faso ».

À peine descendues, un flot de chaleur et de vie les enveloppa :

Madame Zongo, vêtue d’un pagne baoulé aux motifs de soleil stylisé, s’avança d’un pas sûr. Sa voix, à la fois douce et ferme, retentit avant même qu’elle n’ouvre la bouche :

« Bienvenues, mes filles : ici, vos voix comptent. »

Dans la cour, une odeur enivrante de tô chaud fumant se mêlait à celle, douce-amère, de la marmite à arachide chauffée à petit feu. Au loin, des filles préparaient du thé à la menthe, dont le parfum vivifiant flottait jusqu’à l’entrée.

Sur un petit comptoir bricolé, des cochonnailles de roche servaient de support à un présentoir de bonnets de visite cousus main : chacune des nouvelles arrivantes en recevait un, symbole de passage dans la « famille du centre ».

À l’entrée, deux adolescentes en uniforme scolaire rose et blanc attendaient, un grand sourire aux lèvres, pour guider les nouvelles venues vers leur « case ». Leurs habits trempés de rosée matinale contrastaient avec la poussière ocre des chemins qu’elles avaient empruntés.

« Atalassa ! Atalassa ! » chantait une voix légère, tandis que Mariama, la poitrine nouée, essayait de reconnaître son amie Aïssata dans la cohue.

Aïssata la poussa doucement :

« Viens, prends ta place. Ici, on n’est plus jamais seules. »

6.2. Espaces de vie

Le Centre Awa Zongo se composait de quatre zones bien délimitées, chacune pensée pour répondre à un besoin précis : éduquer, créer, expérimenter et partager.

La salle de classe

Les murs étaient recouverts de tableaux noirs pleins de craie : équations, mots clés, définitions, proverbes mobilisateurs comme

« Le savoir est un puits sans fond. »

Des cartes géographiques de l’Afrique et du Burkina Faso trônaient aux coins de la pièce, comme des fenêtres vers le monde.

Au sol, on avait posé des plaids colorés sur lesquels les filles pouvaient s’asseoir en cercle pour des cours d’alphabétisation, de mathématiques ou de sensibilisation civique.

Dans un petit coin, un portrait de Thomas Sankara rappelait que « la révolution est la volonté d’un peuple ». Un vieux poste à galène reposait sur une étagère : il continuait de capter, de temps à autre, la voix du président Traoré pour égrainer ses discours.

L’atelier d’artisanat

Au centre, de grandes tables de bois brut étaient couvertes de fils de coton, de bobines de raphia, de fusains posés à côté de carnets où les filles pouvaient dessiner leurs modèles.

Des étagères regorgeaient de tissus indigo, de paniers en vannerie en attente d’être teints, et de perles colorées destinées à être enfilées.

Dans un coin, trônaient des métalliers et outillages pour apprendre la forge légère : fabrication de petites lanières de cuir, création de boucles de ceinture, etc.

Au fond, un espace « méditation » permettait à quiconque le souhaitait de s’asseoir seule, la tête appuyée, pour réfléchir, prier ou simplement « écouter » le monde.

Le jardin pédagogique

Autour d’un puits à pompe manuelle, plusieurs rangées de fonio s’étendaient sur une dizaine de mètres. À côté, des parcelles récoltables accueillaient des tomates, piments, gombos et autres légumes vivriers.

Un jeune manguier planté l’année précédente commençait à déployer ses premières feuilles, promesse d’ombre future pour toutes.

Des panneaux pédagogiques expliquaient les principes de la rotation des cultures, du compostage et de la gestion des ressources en eau.

Certains soirs, on y entendait les coassements des grenouilles dans un mini-bassin où l’on élevait également des têtards pour apprendre le cycle de vie des amphibiens.

La case commune

Au centre de cette case rectangulaire, des banquettes en bois et de vieux coussins aux pagnes bariolés formaient un cercle presque convivial.

Sur une étagère bancale, on trouvait des romans africains (dont Mariama Bâ, Léopold Sédar Senghor, Ahmadou Kourouma), des dictionnaires bilingues, et des recueils de poésie.

Un petit espace « silence » était délimité par un tapis rouge brique où certaines filles allaient lire, écrire ou prier, loin de l’effervescence.

Les murs étaient décorés d’inscriptions calligraphiées en moaga et en peul, proclamant :

« Quand la plume danse, le silence s’efface. »

« La foi peut être un pont, non une prison. »

6.3. Amitiés et projets

Au cœur de la case commune, autour d’un grand bol fumant de tô, se nouaient les premières solidarités :

Mariama, encore meurtrie par son mariage forcé, s’asseyait à l’écart, observant les autres avec une curiosité nouvelle. Ses doigts tremblaient quand elle trempait un morceau de tô dans la sauce arachide, mais ses yeux brillaient d’une lueur d’espoir.

Fanta, seize ans, venait de Kaya : elle rêvait de devenir professeure de sciences. Son allure était timide, mais sa détermination brillait dans chaque phrase :

« Ici, on t’aidera à y croire ; les sciences ne sont pas un privilège d’hommes. »

Quand elle récitait son projet, elle imaginait déjà les laboratoires et les fioles, la fierté de porter un blanc de chimie au milieu de la savane.Soleymata, originaire d’une famille peule, s’installait toujours dans un coin avec un petit ballot de raphia dans la main. Elle sculptait une calebasse en vannerie d’une précision étonnante, chantant un vieux chant peul :

“Haajiya, haajiya, mayi kotega...”

Le rythme de ses doigts sur le raphia faisait écho au tambour du bara qu’on entendait au loin certains soirs.Rokia, plus âgée, bavardait en moaga tandis qu’elle tranchait du pain de mil pour le partager. Elle vantait inlassablement les vertus du lait caillé :

« Le lait caillé, c’est la sagesse de nos ancêtres. Il éclaire le cœur comme le baobab protège du soleil. »

Elle ajoutait souvent un proverbe :

« Qui boit à l’ombre du baobab a la force de porter les nuages. »Inès, la seule chrétienne du centre, restait assise dans un coin, la Bible posée sur ses genoux. Elle murmurait un cantique en français, puis le traduisait en moaga :

« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix... »

Ses lèvres bougeaient en silence, comme pour rappeler que la foi pouvait être un pont, non un obstacle.

Au son des braises qui crépitaient dans un grand récipient rouillé, les filles esquissaient déjà des projets :

Une émission pirate baptisée « La Voix des Silencieuses ».

Un journal du centre, à imprimer sur une petite presse improvisée.

Une bibliothèque ambulante, pour retourner dans leurs villages et faire circuler livres et savoir.

6.4. Discours d’inauguration

À dix heures, tout le centre se rassembla sous un auvent improvisé en tôles recyclées. Des chaises en plastique, des tabourets sculptés à la main, quelques couvertures ramenaient un peu de confort. Tout le monde se leva quand Madame Zongo s’avança au milieu du cercle.

Elle saisit un vieux bidon récupéré, l’appuya sur une caisse comme un pupitre :

« Mes filles, ce foyer n’est pas un luxe, c’est votre droit. Jusqu’alors, vous étiez des silences sur des cases en banco. Aujourd’hui, un homme au pouvoir a dit que vos voix comptaient. Je nomme cet homme Ibrahim Traoré, notre président. »

Des acclamations s’étouffèrent quand elle poursuivit :

« Aujourd’hui, nous n’attendrons plus la permission. Nous répondrons à son appel. Demain, nous semerons, chacune, une promesse. »

Elle leva un petit sac de graines de manguier :

« Ces graines, quand elles germeront, porteront le nom de chacune d’entre vous. »

Les applaudissements fusèrent ; certains tambours secs étaient frappés contre les tôles. Mariama sentit une détermination nouvelle l’envahir.

« Demain, nous sommes toutes des graines de manguier. »

6.5. Ateliers citoyens

L’après-midi, le formateur Moussa, jeune animateur de radio nationale reconverti en militant, prit la main sur la sono du centre. Les filles se rangèrent en deux grands cercles, entourant une grande feuille de papier noir posée sur un chevalet.

Atelier 1 : Écriture créative

Consigne :

« Écrivez d’une main la plus légère possible votre plus grande peur, puis de l’autre main votre plus grand rêve. »

Déroulement :

Mariama, tremblante, écrivit la phrase « Mariée à treize ans, mon enfance brisée », puis, dessous, « Un jour, je serai enseignante ou poétesse. »

Fanta écrivit « Être renvoyée de l’école parce qu’on m’a volé mes bourses », et « Construire un laboratoire à Kaya ».

Rokia inscrivit « Voir mon père… mourir de la sécheresse », puis « Devenir vétérinaire pour sauver les bêtes du village ».

Lecture et partage :

Chacune lut à voix basse ses lignes. Des larmes perlaient, des mains se serraient, mais une énergie nouvelle traversa la pièce : le courage venait d’être mis à nu.

Atelier 2 : Débats citoyens

Thème :

« Le mariage forcé vs. le droit à l’éducation »

Règles :

Prise de parole : secouer la crécelle (ancien « grelot de débat ») pour signaler qu’on veut parler.

Temps limité : deux minutes maximum.

Argument phare : chaque intervenante doit appuyer son propos d’un proverbe africain.

Déroulement :

Fanta (voix tremblante) secoua la crécelle :

« Dans mon village, l’année passée, deux de mes amies ont été mariées à quatorze ans. Elles étaient encore élèves, mais on les a privées de la classe. »

Puis chuchota un proverbe moaga :

« Le chien qui suit la caravane ne craint pas de perdre sa place. »

Le silence religieux se fit.Rokia prit ensuite la parole :

« À la maison, on disait qu’une épouse sans enfant n’est pas complète. L’école m’a appris que ma valeur dépasse la naissance d’un enfant. »

Elle conclut sur un proverbe peul :

« Qui creuse une mare avec ses mains récolte la rosée. »Mariama, après avoir serré son carnet, frappa la crécelle :

« J’ai appris que le président Traoré a créé un fonds pour chaque fille qui reprend ses études. Je ne suis plus seule. »

Inès, la sœur chrétienne, leva la Bible et déclara :

« Dans ma paroisse, à chaque baptême on disait : ‘Va et sois lumière.’ Pourquoi donc laisser nos filles dans l’obscurité ? »

Clôture :

Un grand tableau noir pivotant, placé à l’avant, recueillit les mots-clés de chaque intervenante : « Lecture », « Justice », « Liberté », « École », « Paix », « Sœur ». Sous le tableau, un proverbe moaga revisité fut écrit à la craie :« Le grain de mil peut faire trembler la termitière quand il est semé avec force. »

La phrase résonna comme un pacte.

Conclusion approfondie du Chapitre 6

Le Centre Awa Zongo devient pour Mariama, Aïssata, Fanta, Rokia, Soleymata, Inès et toutes les autres filles un foyer d’espérance. À travers l’espace de vie qu’elles partagent, les liens se tissent : leurs peurs sont posées sur le papier, leurs rêves prennent la forme de débats enflammés, et les proverbes anciens deviennent des étendards.

Chaque atelier, chaque sourire, chaque crécelle secouée symbolise une petite victoire contre l’injustice et l’illégitimité d’une voix féminine. Ensemencée par la présence de Madame Zongo et la flamme du discours présidentiel, la graine d’un nouveau Burkina est plantée : un pays où, enfin, « les voix comptent ».

La graine de manguier plantée par Madame Zongo témoignera de leur passage et, peut-être, nourrira un jour la génération suivante.

Proverbes du chapitre :

« Le savoir est un puits sans fond. »

« Le chien qui suit la caravane ne craint pas de perdre sa place. »

« Qui creuse une mare avec ses mains récolte la rosée. »

« Le grain de mil peut faire trembler la termitière quand il est semé avec force. »

« Patience est la canne du sage. »

Tu peux désormais copier-coller ce chapitre 6 étoffé directement dans ton document Word et appliquer les styles (H1, H2, H3, Paragraphe 1, etc.) selon la hiérarchie que tu souhaites. N’hésite pas à me dire si tu veux ajouter ou modifier des détails !

Chapitre 7 — « La voix des ruelles » : l’émission pirate, l’effet papillon

Les murs de la clandestinité cèdent à la créativité : un vieux poste à galène, un micro bricolé et de l’huile de coude.

7.1. Le studio de fortune

Derrière un vieil entrepôt abandonné, dissimulé sous une bâche délavée, un monde clandestin prenait forme. Une ruelle étroite, à peine éclairée par un mince filet de lumière du jour, menait à une petite pièce rectangulaire aux murs de banco rongés. Là, la créativité s’était invitée pour détrôner la peur : un ancien poste à galène reposait sur un coffre en bois vermoulu, chargé d’antenne. Il avait survécu à l’humidité, aux rongeurs et aux regards trop curieux.

Sur le sol, on avait empilé des caisses de fonio : trois à droite, deux à gauche, formant une table de fortune bancale. Une simple planche de bois brut en faisait le plateau. À côté, un micro bricolé — tube de métal récupéré, grille de vieille radio et fil électrique isolé au ruban adhésif — tenait droit sur un vieux bouchon de calebasse. Non loin, un ordinateur portable démantibulé mais fonctionnel stockait les bandes sonores et les enregistrements, son disque dur crachant parfois un grésillement angoissant.

Sur un coin de la table, une ampoule solaire récupérée d’un lampadaire communautaire apportait une lumière blafarde. Un casque audio, dont les coussinets avaient été refaits à l’aide de morceaux de tissu, attendait d’être ajusté. L’antenne du poste, formée de câbles de cuivre entortillés, se dressait vers le plafond : son grésillement régulier était le seul signe de vie électrique dans cette pièce à l’atmosphère surchauffée.

Dialogue d’installation

Aïssata, chevillarde, menue comme une brindille, tenait la planche d’une main tandis que Yennenga, plus grande, fixait l’ampoule solaire à un crochet de fortune.

Aïssata (essoufflée) : « Plus bas, Yennenga ! Attention à ta robe !

Yennenga (sourire fatigué) : « Oui, je vois… Je vois… Arrêt ! »Mariama posait le micro sur son socle bancal :

Mariama : « Si ça tombe, on révolutionne tout : du Bala aux 24 heures, ils vont entendre nos voix. »

Fanta, un carnet en main, l’observait avec des étoiles dans les yeux :

Fanta : « J’ai noté nos slogans : ‘Silencieuses aujourd’hui, puissantes demain.’ Ça sonne bien ? »

Mariama : « Parfait. Et que personne n’oublie d’appuyer sur “enregistrer” ! »Dieudonné, fidèle éditeur et technicien amateur, connectait le fil du micro à l’ordinateur.

Dieudonné (plissant les yeux devant l’écran) : « Encore un petit problème de pilote. Attachez-vous bien : je vais déjouer la technique ET la censure. »

Un cri de petit rat de poussière se fit entendre dans un recoin. Soleymata, la vannerie à la main, avait quitté l’atelier d’artisanat pour venir poser un panier sous la table : « On aura besoin de ça pour distribuer des cassettes… »

7.2. Les témoignages

Lorsque le grésillement du poste diminua pour laisser place à un silence chargé d’anticipation, les filles prirent place autour de la planche. L’ampoule solaire vacillait, projetant des ombres dansantes sur les murs. Chacune savait que sa voix devrait être claire, libre, franche. Le moindre mot compterait.

Mariama se pencha vers le micro. Sa voix, d’abord timide, prit de l’assurance.

Mariama :

« J’étais une calebasse fêlée, offerte sans pudeur. Ce soir, je reprends ma voix. Je veux que tout le Faso sache que même brisées, nos cœurs peuvent renaître. »Ses mots résonnèrent comme un écho de la place du marché, le râle des hanans (trompes en calebasse) et le claquement sec des pagnes. Une crécelle prête à servir de grelot de débat reposait à côté d’elle. Elle frappa une fois, pour appuyer son message : ta…

Aïssata enchaîna, le regard défiant :

Aïssata :

« Pourquoi interdire à une fille de devenir ministre ? Pourquoi fermer la porte quand il y a encore des pierres pour bâtir ? Je suis fille du vent, et je refuse de courber l’échine devant les traditions qui étouffent mes sœurs. »Elle accompagna sa prise de parole d’une note rugueuse de tama (talking drum), comme un tambour qui fissure la façade du silence. Son rythme imprégnait la pièce d’une énergie quasi guerrière.

Yennenga, restée au centre pour veiller, entra dans le petit puits de lumière du micro, sa voix enregistrée quelques heures plus tôt depuis le foyer du centre (ou par téléphone sécurisé) diffusant ce passage :

Yennenga :

« Capitaine Traoré, nous avons osé parler. Merci de croire en nous. Car c’est grâce à votre phrase qu’au moins une fille ici a compris qu’elle pouvait se lever. »Son segment achevé, le grelot de débat tinta une fois encore : taaa…

Entre chaque intervention, un petit souffle s’échappait du poste. Chacune retenait son souffle, consciente que l’effet papillon venait de démarrer : on venait de semer des mots en direction des villages, du Sahel, du pays tout entier.

7.3. Réactions à Gassan

Le même soir, à Gassan, un modeste poste à galène grésillait dans chaque concession. Les alugas (vendeuses) au marché s’étaient arrêtées nettes, le cou tendu, écoutant le grésillement. Peu à peu, une voix indistincte se précisait :

« J’étais une calebasse fêlée… pourquoi… interdire… ministre… Capitaine… merci… »

Leurs mains gelèrent en plein geste d’offrir du dolo. Elles se regardèrent, incrédules.

La vendeuse de tô, nommée Mamadou Salimata, fronça les sourcils :

Salimata : « C’est Mariama ? Elle est partie… »

À côté, Winnie : « Non, impossible que ce soit elle… elle se cache au centre… »Le fils du vieux Sanfo, qui passait par là, entendit les mots glisser hors de la radio :

« …offerte sans pudeur… »

Il pâlit, ses yeux lançaient des éclairs. Un moment, il crut discerner un rire lointain.

Fils de Sanfo (murmurant) : « C’est sa voix… je la connais… »

Un proverbe moaga sortit de ses lèvres :

« L’oiseau est libre, même si le faucon tourne au-dessus de son nid. »Les vieilles du quartier, assises en cercle sous le manguier sacré, se levèrent doucement :

Tantie Bintou : « Louange au Seigneur ! Elles ont enfin trouvé leur voix ! »

Tantie Rokia : « Qui a peur de la parole ? Seuls les cœurs coupables. »

Au petit matin, le taxi-moto fit sa tournée discrète, déposant des écouteurs dans chaque concession. Les jeunes s’arrangèrent pour passer l’émission pirate de main en main : on récupérait le son sur un petit lecteur MP3, on le recompressait sur cassette, on le dupliquait…

Trois adolescentes, Sali (12 ans), Kadidia (14 ans) et Yacine (15 ans), convaincues par la voix de Mariama, firent leurs valises à la hâte. Les mères, endormies, réveillées par leurs murmures, essayaient de retenir leurs larmes :

Mère de Sali : « Tu es trop jeune ! Qui va te protéger ? »

Sali (en serrant son baluchon) : « Maman, là-bas, au centre, on m’écoute. Ici, on oublie que j’existe. »

Elles montèrent dans un taxi-brousse pour Ouagadougou, le cœur battant la chamade, prêtes à rejoindre Awa Zongo.

7.4. Le parcours et ses aléas

Pendant ce temps, durant la matinée bouillante, des rumeurs paranoïaques circulèrent :

Le vieux Sanfo, furieux, jeta un tonneau de dolo contre le mur de sa case.

« Elles vont tout faire sauter ! »

Le conseil des anciens, réuni dans la grande case, s’inquiéta :

« Si le président l’apprend… il pourrait fermer notre marché… »

Mais la majorité, en silence, souriait :

« Quand la voix des femmes se lève, même le vent se tait pour écouter. »

— proverbe mossi

7.5. Effet papillon et perspectives

Dès le crépuscule, la nouvelle de l’émission pirate avait franchi les frontières de Gassan :

Dans la province voisine, un groupe d’enseignants reprit le message de Yennenga dans une réunion pédagogique.

À Kaya, des étudiantes dans un maquis lirent à haute voix le passage d’Aïssata, frappant le ventre du garçon qui passait par là.

Un blogueur du Sahel publia sur Facebook un lien vers un enregistrement de 45 secondes, qui viralisa en une journée.

Leçon de vie 7 (formulée dans l’émission) :

« La parole portée par une voix vivante se propage, même dans les déserts du silence. »

En quelques heures, ce petit studio de fortune avait semé sa graine. Le message était clair : même une seule voix, partagée, devient un berlingot d’espoir.

Conclusion du Chapitre 7

Dans cette nuit de clandestinité, un vieux poste à galène et un micro bricolé avaient transcendé la peur communautaire. Mariama, Aïssata et Yennenga avaient offert un témoignage vivant. Les “grelots de débat” et le tama avaient rythmé la dissidence. À travers Gassan, comme un souffle, l’effet papillon s’était déclenché : l’émission pirate se transformait en étincelle d’une révolution plus vaste, promettant de faire vaciller les certitudes et d’inspirer d’autres villages.

Ce chapitre clôt l’étape de la prise de parole clandestine, et ouvre la voie à la confrontation du pouvoir et à la diffusion légale du message dans les chapitres suivants.

Leçon de vie 7 : la parole portée par une voix vivante se propage, même dans les déserts du silence.

Chapitre 8 — « L’étincelle Traoré » : la visite du président

Trois jours après l’émission pirate, la rumeur enfle : le président Ibrahim Traoré veut rencontrer les filles du centre.

8.1. Effervescence au centre

Dans la cour du Centre Awa Zongo, les premières lueurs de l’aube filtraient à peine entre les tôles ondulées. Pourtant, un bouleversement palpable électrisait l’air : chaque fille, debout devant sa case, répétait à voix basse son discours ou son chant, comme pour apprivoiser ses émotions, son trac, son espoir.

Famata, tout juste arrivée de Garango, frottait ses mains l’une contre l’autre en égrenant les paroles d’un poème qu’elle avait écrit la nuit précédente :

« Sous le voile de la nuit, j’ai entendu l’écho des femmes / Et j’ai compris que la force n’est pas dans le silence. »

Ses yeux verts brillaient d’excitation, mais son souffle trahissait un léger tremblement.Rokia, plus assurée, corrigeait la posture de son amie :

« Garde le dos droit, Famata. Tes mots n’ont pas besoin de s’excuser pour exister. »

Elle tapotait doucement la lourde couverture qu’elle porterait plus tard comme “tenue officielle” pour recevoir l’invité.

Dans la petite salle de classe convertie en loge improvisée, on entendait le bruissement de Muriel, la couturière-stagiaire, qui vérifiait pour la troisième fois l’ourlet du grand pagne que porterait Mariama. Chaque pli devait être parfait.

À la périphérie du jardin pédagogique, Soleymata ajustait un rang de fonio. Elle avait planté un bouquet de zinnias et de roses trémières pour marquer cet événement : dans un petit vase d’aluminium, ils attendaient l’arrivée officielle du président.

De l’autre côté, Inès, appuyée contre un manguier, murmurait un cantique tout bas, essayant de rester calme. Son costume était déjà plié sur un banc de bois dont les coussins bariolés attendaient la manifestation.

Enfin, sur une estrade de fortune près de la case commune, Madame Zongo fit son apparition, drapée dans un pagne baoulé flamboyant. Elle leva une main, et ses élèves se turent d’un seul coup. Elle prit la parole d’une voix claire, qui résonna comme un appel dans la quiétude du matin :

Madame Zongo :

« Mes filles, vous savez pourquoi vous êtes là. Bientôt, un homme qui a vu en vous plus que de simples silhouettes de brousse viendra vous écouter. Il ne viendra pas en grand prince avec troupes et trompettes. Il viendra en tant qu’homme.

Rappelez-vous :

“On ne se prosterne pas devant un président, mais on lève la tête si c’est un homme qui regarde ses filles dans les yeux.” »

(Proverbe mossi : « Le regard du sage éclaire plus que mille torches. »)

Elle laissa cette phrase flotter un instant, tandis que toutes exhalaient un souffle mêlé d’espoir et d’appréhension. Des volées d’oiseaux non identifiés passèrent au-dessus de leurs têtes, comme pour saluer l’arrivée imminente.

Puis elle conclut :

Madame Zongo :

« Tenez-vous prêtes. Et surtout, souvenez-vous que cette cour ne sera jamais silencieuse tant qu’une seule d’entre vous crie en secret. »

Les murmures d’approbation se firent entendre comme un grondement de tam-tams au loin. Les filles échangèrent des regards complice : la journée, née sous un ciel apaisé, s’apprêtait à devenir mémorable.

8.2. Arrivée du président

L’atmosphère se fendit soudain lorsque le 4×4 présidentiel s’approcha en grondant sur le chemin de latérite. Les nuages qui, jusque-là, planaient haut dans le ciel, s’assombrirent comme pour applaudir.

Le véhicule fendit la poussière ocre ; ses vitres teintées reflétaient les pagnes bariolés des filles.

Aucun cortège militaire visible : pas de gardes en armes aux vitres, pas de sirènes hurlantes. Seul un jeune chauffeur en chemise claire escortait la voiture, le regard strict.

La portière s’ouvrit. Le président Ibrahim Traoré apparut, vêtu d’une tunique légère ivoire, serrée à la taille par un pagne ceinturé orné du drapeau national. Son visage restait épuré : pas d’artifices, pas de rituels pompeux. Il traversa la cour, ses chaussures en cuir poli saccadant contre les cailloux. Femmes et filles se redressèrent, certains garçons-stagiaires se mirent au garde-à-vous.

Il gravit lentement quelques marches en bois posées devant la case commune. Au-dessus de la porte, un drapeau du Burkina flottait mollement. Quand il posa le pied sur la première marche, un vent léger souleva son pagne, révélant l’insigne discret d’un balafon tressé autour de sa cheville gauche : signe que, lui aussi, connaissait le rythme du pays.

Traoré s’arrêta, respira profondément, puis, sans jamais baisser les yeux, déclara d’une voix ferme, pleine de chaleur :

Ibrahim Traoré :

« Que la parole soit. »

Ces deux mots, simples mais décisifs, firent retentir un silence solennel. Chaque fille sentit son pouls s’accélérer : c’était le moment qu’elles attendaient toutes. Elles avaient promis de ne pas courber l’échine — promesse tenue.

8.3. Audition silencieuse

À l’intérieur de la case commune transformée en salle d’écoute, tout avait été préparé pour accueillir la délégation présidentielle. Les fenêtres étaient grandes ouvertes, recouvertes de rideaux de mousseline pour laisser passer la lumière tamisée, et le chauffage d’air chaud tournait à basse cadence, car même la légère fraîcheur matinale d’avril s’invitait à l’intérieur.

Sur un simple banc de bois, le président Traoré s’assit au centre. Autour de lui, en demi-cercle, les filles occupaient des chaises pliantes ou des tabourets de fortune. Chacune portait son pagne le plus coloré, comme une armure de tissus. Plusieurs mères et quelques pères d’élèves s’étaient permis d’assister à l’événement, debout à l’arrière de la salle, remuant doucement l’étoffe de leurs cache-nez.

Mariama, tout près de l’estrade, serrait un petit carnet où elle avait noté quelques vers en moaga. Quand elle prit la parole, sa voix, d’abord un murmure, se fit bientôt claire :

« Je suis née fille à treize ans, pour être offerte comme calebasse fêlée. J’ai marché des nuits entières pour m’échapper. Ce soir, je suis là, devant vous, pour dire que je ne suis pas une offrande, mais une voix. »

Des murmures parcoururent l’assistance, comme une onde de choc. Certains y entendirent un écho à leurs propres histoires.Fanta, de Kaya, timide mais résolue, s’avança à son tour, sous le regard protecteur de son amie Aïssata :

« Dans mon village, on m’a freinée, on a dit que la science n’est pas pour les filles. Pourtant, j’ai appris qu’une éprouvette peut contenir mille possibles. Je suis venue ici pour prouver que nos esprits aussi peuvent contenir des galaxies. »

Un silence admiratif accompagna sa déclaration. Un léger souffle balaya la pièce, comme pour souffler un espoir nouveau.Aïssata était la dernière à intervenir. Elle se leva d’un bond. Son regard était flamboyant, presque prophétique :

« Je suis fille du vent et du mil. J’ai porté les discours de Traoré dans la poussière de nos rues. Ce soir, je suis debout, et si vous doutez encore du pouvoir de nos mots, sachez que chaque souffle de liberté commence par un cri. »

À ces mots, le président baissa enfin la tête, ses yeux s’embuant légèrement. Il restait silencieux, impassible, resserrant ses doigts sur son cahier.

Dans ce silence, on percevait le battement contenu de mille cœurs. Les larmes montèrent dans quelques yeux, y compris dans ceux du président. Personne ne sut combien de temps dura cet instant, mais chacun sentait que quelque chose venait de basculer.

8.4. Réponse présidentielle

Le président se leva, sans précipitation. Il demeura debout, dévisageant chacune des jeunes femmes, chacune de celles qui avaient osé parler.

Ibrahim Traoré :

« Vous êtes des combattantes. Vous avez marché dans la boue, la poussière, la peur. Vous avez versé des larmes quand on a voulu vous réduire au silence. »

Il fit une pause, balayant la pièce du regard :

« Et moi, je ne suis que le bouclier de votre flamme. »

Dans ses yeux, un éclat d’émotion se mêlait à une détermination farouche. Il sortit alors un petit carnet froissé de sa poche, le tendit vers la foule :

Ibrahim Traoré :

« Je vous annonce la création d’un fonds que nous appellerons “Fonds Yennenga”, pour financer l’éducation des filles défavorisées. Aucun talent ne sera laissé sur le bord du chemin. Aucun esprit ne sera abandonné. »

Un tonnerre d’applaudissements jaillit. Les fillettes pleuraient. Les mères se frappaient la poitrine de joie. Les tam-tams du bara résonnaient désormais dans la cour, couplés aux crécelles qui tintaient pour saluer ce moment historique.

Leçon de vie 8 :

« Quand un pouvoir ose se rendre solidaire, l’espoir s’enracine plus vite que la poussière. »

8.5. Échos et conséquences

Les répercussions du discours et de l’annonce officielle ne se firent pas attendre :

Sur les réseaux sociaux

Le hashtag #FondsYennenga devint viral en quelques heures.

De nombreux internautes (étudiants, journalistes, militants) partageaient des extraits des témoignages de Mariama, Fanta et Aïssata.

Une chaîne de vlog burkinabè publia une vidéo de trente secondes, montrant Traoré serrant la main des jeunes filles, suscitant une pluie de commentaires d’encouragement.

Dans la capitale

Les inscriptions au Centre Awa Zongo passèrent du triple au quintuple en moins d’une semaine. Des fillettes de villages voisins arrivèrent, à la fois terrifiées et déterminées, espérant décrocher une bourse.

Des ONG internationales envoyèrent des dons de livres, d’ordinateurs portables et de matériel scolaire, accompagnés de messages d’espoir.

Le maire de Ouagadougou organisa une collecte de fonds pour financer la construction d’une extension du centre, ajoutant des salles informatiques et des dortoirs.

À Gassan (village d’origine de Mariama)

Les bulletins de radio locaux, habituellement centrés sur la météo et les marchmands, consacrèrent une heure spéciale chaque soir pour diffuser les extraits de l’émission pirate. Les habitants, surpris, écoutaient avec émotion.

Les parents, jusque-là hésitants, commencèrent à dire : « Si Traoré a confiance en ces filles, nous pouvons leur faire confiance aussi. » Des pères allèrent au centre porter du mil, du dolo et des afaré (pagne) en signe de soutien.

Le vieux Sanfo, après tant d’années, alla voir Mariama dans la cour du centre et murmura : « Elle a la voix des ancêtres. Je me suis trompé. »

Dans les institutions

Le Ministère de l’Éducation envoya une circulaire pour annoncer des places supplémentaires au concours national réservé aux filles, afin d’ouvrir les opportunités académiques.

Des radios régionales diffusaient désormais chaque matin un extrait de la phrase d’Aïssata :

« Chaque souffle de liberté commence par un cri. »

Conclusion du Chapitre 8

L’arrivée du président Ibrahim Traoré au Centre Awa Zongo n’était pas un simple événement protocolaire : c’était l’étincelle qui embrasait un mouvement de fond. Les voix des fillettes emprisonnées par la tradition, les jeunes femmes été privées d’espoir, et les voix exilées (par le silence ou l’obligation) avaient trouvé un relais.

Les effets papillon produits – du hashtag #FondsYennenga à l’inscription massive de nouvelles conquérantes au centre – montraient qu’un seul geste, une seule phrase, pouvaient transformer la poussière ocre d’un village oublié en terre fertile d’espoirs.

Proverbe final :

« Quand le baobab se penche pour écouter la pluie, il sait que bientôt, sa racine trouvera de l’eau. »

Dans le prochain chapitre, nous verrons comment cette lueur nouvelle sera jugée, convoitée, combattue, et comment le Cercle des Racines se formera pour défendre ce qu’ils ont semé, maintenant que les responsabilités politiques et économiques pèsent plus lourd qu’une simple promesse politique.

Chapitre 9 — « Quand la case tremble » : les équilibres brisés

Le retour d’impact au village : Gassan vacille entre la joie, la peur et l’incompréhension.

9.1. La rumeur de l’effet papillon

Le soleil venait à peine de se lever sur Gassan que déjà le marché hurlait sa rumeur. Les étals improvisés de tô, de fonio, de manioc et d’arachides s’animaient, et le vieil Sanfo s’installait devant sa gargote de dolo. Il soulevait la petite calebasse pour boire à grandes gorgées, la moustache ruisselante :

Sanfo (en roulant les yeux, palestesque) : « Elle a dit quoi, cette Mariama ? Elle a osé parler de mariage forcé à la radio, paraît-il… »

Un nuage de vapeur de dolo se mêlait à l’odeur musquée du mil grillé. Les alugas (vendeuses de tô) ronchonnaient à voix basse, effleurant leurs spatules en bois contre les jarres :

Aluga Aïssata (penchée vers sa voisine) : « Je t’assure, elle a récité un poème entier. À Ouaga, on a entendu ça comme un coup de tonnerre. »

Aluga Mamina (poussière collée aux épaules) : « Elle écrit maintenant ? Qui croirait qu’une fille mariée si jeune devient poètesse ! »

Au fond, un vendeur de bissap (fleurs d’hibiscus) préparait ses sachets, le regard distrait. Les clients s’approchaient, un œil rivé sur le petit transistor posé sur le comptoir :

Client (souriant amèrement) : « Ce ne sera plus banal, le matin… on attend de savoir si la gendarmerie va débarquer. »

Dans l’air, la tension était palpable comme le son sec des balais écartant la poussière sur l’allée de latérite. L’ombre du vieux baobab sacré où se tenaient les anciens se dessinait en longs traits noirs. Certains chuchotaient :

Habitant distrait (à son voisin) : « Ils disent que l’armée passera bientôt. Qui sait… »

Son voisin (une gourde d’eau à la main) : « Si la peur pouvait tuer, Gassan serait vide. »

Ainsi naquit la rumeur, qui s’installa dans chaque ruelle, chaque case, frappant les esprits comme un tambour sec.

9.2. Le conseil des anciens

Au cœur de la grande case des anciens, murs en banco épais peints de motifs géométriques, une atmosphère lourde régnait. La chaleur stagnait, même à l’ombre. Les tuyaux de fonctionnaires en retraite et les hommes d’âge avancé se pressaient autour du doyen Gnanworo, assis sur un vieux tabouret en bois sculpté.

— Gnanworo (voix grondante) :

« Le président du Faso écoute… des fillettes ? C’est ça, le nouveau monde ? »

Il se leva d’un bond, renversant une jarre de terre cuite qui éclata au sol. Les jeunes enseignants et les jeunes formateurs présents sursautèrent.

— Jeune enseignant (Souda) (timidement) :

« Et si c’était la force du courage qu’on a toujours ignorée ? »

Il baissa les yeux, sachant que ses mots pourraient déclencher une tempête.

Un silence pesant s’abattit. Les autres anciens se lancèrent des regards inquiets, les mains crispées sur leurs chapelets de perles en bois :

— Ancien Boura (murmure) :

« Quand un jeune parle avec sagesse, même un vieux doit l’écouter. »

(Proverbe peul : « Le baobab frissonne quand l’oiseau y chante. »)

— Doyen Gnanworo (en hochant la tête, l’air sévère) :

« Le monde change, mais nos traditions ne peuvent pas être piétinées. Pourtant… peut-être y a-t-il une vérité dans ce qu’elle dit. »

On entendit un léger craquement sous le sol sablonneux : la terre semblait vibrer sous l’impact des paroles.

Les hochements de tête se succédèrent : l’idée d’intégrer la parole des femmes commençait à s’imposer, même si cela détonnait dans les conventions d’autrefois.

9.3. Les femmes au foyer

Tandis que les anciens débattaient, les femmes de Gassan se retrouvaient autour d’un foyer de feu léger, là où se préparaient les repas du soir. On pelait des haricots blancs dans un grand plat en bois, la fumée s’élevait et créait une atmosphère propice aux confidences.

— Aluga Dalo (plongeant la main dans le plat) :

« Moi aussi, j’écrivais des poèmes… avant d’être attachée à la marmite. »

Elle laissa retomber son regard sur ses doigts pris dans les haricots, puis releva la tête, un éclair de nostalgie traversant ses yeux.

— Aluga Mari (tout en versant l’eau chaude sur le gras boucané) :

« Lorsque j’étais jeune, je disais que mes mains feraient danser le monde. Maintenant, elles dansent pour la faim. »

Non loin, une fillette de douze ans, Sali, préparait son sac de pagne. Depuis deux jours, elle confiait à sa mère son désir de s’inscrire au Centre Awa Zongo. Les mères, affolées, tremblaient pour elle :

— Mère de Sali (la voix brisée) :

« Que Dieu la protège… Le chemin est long jusqu’à Ouaga, la route est semée de loups. »

— Tante Hawa (lui passant un linge sur le front) :

« Sali, ma petite, la terre qui t’a vu naître ne te laissera pas périr. Tu portes l’espoir de nous toutes. »

Sali baissa les yeux, mais dans son dos, on pouvait lire la ferveur d’une graine prête à germer.

9.4. Le père de Mariama

Alors que la nuit enveloppait le village d’un voile d’encre, une silhouette voûtée se détacha dans la pénombre. C’était le père de Mariama, Salif, le souffle court, les épaules affaissées, en train de marchander un sac de mil dans les champs voisins. Il portait un vieux chapeau usé, un pagne retroussé, son bâton de marche à la main.

Rencontre chez Aminata

— Salif (tremblant, la voix rongée par l’émotion) :

« Aminata ? »

Aminata, surprise de voir cet homme qu’elle connaissait moins, ouvrit la porte à la volée. Il tenait dans ses bras un sac de mil soigneusement noué. Ses yeux étaient rougis par les larmes :

— Salif :

« Pour ma fille… même les murs durs finissent par craquer. »

Il s’effondra sur le pas, la sueur perlant sur son front ridé. Il ajouta, la voix brisée :

« Elle m’a tant manquée… et ce que j’ai fait, je l’efface… »

Tandis qu’il parlait, la lune éclairait son visage ridé, dévoilant la fatigue et la honte. Aminata demeura digne, malgré l’émotion intense :

— Aminata (doucement) :

« Entre, Salif. Ici, on pardonne. Et on construit. »

Elle guida Silif à l’intérieur, où Madame Zongo l’accueillit avec sollicitude :

— Madame Zongo (posant la main sur son épaule) :

« Tes regrets sont la preuve que ta fille a trouvé sa voix. Ta présence ici est plus forte que tout discours. »

Salif tomba à genoux, émouvant la petite assemblée. Ses lèvres chuchotèrent un proverbe mossi :

« Même le baobab ploie sous le poids de l’orage, puis reprend sa place. »

Chacun retenait son souffle. Le sac de mil fut rapidement déposé aux pieds de Mariama, dans la case commune. Les mères qui attendaient au-dehors surgirent, pleines d’empathie. Le vieux Sanfo, qui passait par là, l’avisa sans un mot, mais dans ses yeux on vit un brin de honte et de compréhension :

Sanfo (murmure : « Elle est libre maintenant. »)

Conclusion du Chapitre 9

Le Village de Gassan était à la croisée des chemins :

Les anciens tremblaient devant la puissance d’une voix féminine portée jusqu’au cœur des pouvoirs.

Les femmes se réalisaient qu’elles pouvaient encore écrire, parler, exister hors de la marmite et du puits.

Salif, le patriarche, acceptait que sa fille ait brisé le mur du silence.

Leçon de vie 9 :

« Quand le patriarche prend la voix des femmes, le monde vacille de stupeur. »

Les échos du livre et de l’émission pirate faisaient désormais trembler les murs du village. Leur village, champ de poussière et de soleil, avait semé une graine d’insurrection pacifique. Cette graine, une fois arrosée par le Fonds Yennenga, ne ferait que grandir. L’orage menaçant avait révélé l’énergie latente d’une communauté prête à éclore dans un nouveau matin.

Chapitre 10 — Là où le feu prend racine : le livre et la résistance

Alors que Gassan tangue, le manuscrit Les Brûlures du Vent (titre adopté plus tard) circule discrètement dans la capitale, diffusé par une maison d’édition panafricaine indépendante.

10.1. Les menaces voilées